观察记录方法在课堂提问研究中的应用

教育理论与实践2009(11)

观察记录方法在课堂提问研究中的应用

荆雁凌(太原师范学院教育系)

课堂提问既是一门科学,又是一门艺术。对教师课堂提问的研究从来就是课堂教学研究的一个重要主题。尤其是上世纪90 年代以来,为了适应新课程改革的需要,更多的教师把提问作为培养学生探究习惯、鼓励学生主动参与课堂学习的重要策略加以运用,从而使课堂提问研究这一传统课题获得了更广泛的重视。本文所介绍的几种方法,既有定性观察的方法,又有定量观察的方法。我们之所以对方法进行分类,是出于对方法进行认知时的便利,而在实际的观察活动中,可以根据观察任务、目的等需要,将这些方法综合运用。

一、图式记录法

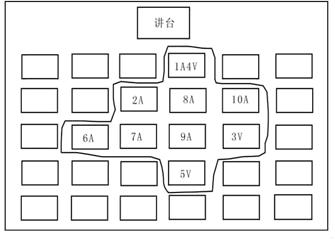

图式记录法是用位置图、环境图的形式直接呈现观察目标相关信息的观察记录方法,如图1 所示。

图1 教师提问记录图

在图1 中,一个方框代表一个学生。当学生回答了一个问题,问题的序数就写进他对应的方框里,空白的方框说明这些学生在被观察的那节课上没有回答过任何一个问题。另外还可以记录学生在回答问题时是自愿的还是被动的、是男生还是女生、回答问题学生的成绩等级(事后与平时成绩核对就可知道)等。比如,用字母“V”表示学生是自动回答问题的,用字母“A”表示学生是被动回答问题的。那么从图1 中可以直观地看出,第一排第四列的这个学生被要求回答第一个问题和第四个问题,而第一个问题是被动回答的,第四个问题则是自愿回答的。

在日常的课堂提问中,有些教师在上课时不自觉地局限于向坐在教室前排和中间区域的学生提问,或只对成绩好的学生提问,或偏好于向男生或女生提问。如果不是有意地进行观察,教师自身是很难明确意识到这些情况的。如果运用图式记录法对课堂提问做一段时间的连续记录,教师就比较容易发现自己平时课堂提问有可能存在的一些不易察觉的倾向性问题。

二、核查清单法

核查清单法,又叫行为检核表法,是将要观察的行为排列成一个清单或表格,然后通过现场观察,核对这些行为是否出现,一旦出现,就立刻标记(如×或√)(如表1 所示)。

表1 课堂提问核查清单表

|

核查教师提出的每个问题,并记入下面的分类中 |

次数 |

总数 |

|

A.要求学生在黑板上解决问题 |

√√√√ |

4 |

|

B.要求学生在座位上解决问题 |

√√√√√√√ |

7 |

|

C.提问有问题的学生以及已经理解的学生 |

√√ |

2 |

|

D.其他 |

√√√√√ |

5 |

表1 中教师提出的每个问题,就每类问题提问的次数予以统计,提问一次画一个“√”。利用核查清单法进行观察记录,首先要编制好行为检核清单,比如要观察检核哪些行为,并将这些行为分类并按一定的顺序排列以方便现场检核和记录。其次,要规定好每一种行为的观察记录标准,就是给要记录的每一种行为下操作定义。比如,具有什么特征的提问行为属于有效提问,哪种提问是无效提问,这样便于不同的观察者在同一堂课上进行观察时都能秉持同一种行为检核标准。再次,核查清单法既可以对一堂课中所要观察的目标行为进行检核记录,也可以对连续多堂课上的目标行为进行记录。最后,统计出多堂课上各种目标行为出现的总次数以及每种行为所占的比例,得出的数据可用于比较分析和问题诊断。这种方法的优点是观察目标明确、省时、简便易行;主要缺点是不能记录课堂提问的原始实况,如所观察的提问行为的详细过程和背景资料等,因此,这种观察记录法属于定量观察法。

三、事件取样法

事件取样法是以特定的行为或事件的发生为取样标准,记录某些预先确定的行为表现或事件的完整过程的观察方法。这种方法运用于课堂提问行为的观察上,就是要对发生在课堂上的某一个或某几个提问行为的完整过程进行记录。

表2 5- 11- 23 观察记录表

|

观察维度 |

观察点 |

观察指标 |

具体呈现 |

|

问题设计 |

类型与层次 |

1.思维水平:低层次问题还是高层次问题 |

|

|

2.思维方式:聚合式问题还是发散式问题 |

| ||

|

3.思维比重:内容性问题还是加工性问题 |

| ||

|

针对性 |

1.针对教学任务中的哪一部分 |

| |

|

2.针对学生中的哪部分群体 |

| ||

|

提问 |

清晰性 |

1.与授课内容直接相关 |

|

|

2. 仅包括学生在回答该问题时所需的词汇、术语 |

| ||

|

3.用语简洁、明确,与学生认知水平相符 |

| ||

|

启发性 |

1.答案的非简单应答性 |

| |

|

2.答案的非唯一性 |

| ||

|

3.答案的非修饰性 |

| ||

|

4.答案的非自答性 |

| ||

|

少量性 |

问题数量 |

| |

|

候答 |

时间 |

1. 老师提问和学生反应之间的暂停时间 |

|

|

2. 学生回答和老师反馈之间的暂停时间 |

| ||

|

叫答 |

课堂参与 |

1.参与的对象、次数、时间 |

|

|

2.叫答的方式与技巧 |

| ||

|

理答 |

澄清 |

用不同的术语重新陈述同一个问题 |

|

|

追问 |

1.让学生解释这样回答的原因 |

| |

|

2.让学生举例解释 |

| ||

|

转问 |

让另一个学生回答同一问题的数量及解决技巧 |

| |

|

悬置 |

1.对待悬置问题的态度 |

| |

|

2.问题的数量及解决方式 |

|

表2 是一份课堂提问过程取样记录表。在这份表格中,观察者将教师的课堂提问过程分为问题设计、提问、叫答、候答、理答5 个环节,并把这5 个环节作为5 个观察维度,每一个观察维度又划分出几个观察点和具体的观察指标,共划分出11 个观察点和23 个观察指标,所以这个观察记录表又称5- 11- 23 观察表。

教师课堂提问5- 11- 23 观察记录表是为了研究课堂提问的有效性而设计的,它包含了课堂提问事件的完整过程的每一个环节,中小学教师在进行提问过程观察时可参考借鉴。同时,教师也可根据本校、本班、自身或他人课堂提问的具体情况和特定的观察目的、任务自行设计课堂提问过程的观察记录表格。

四、时间取样法

时间取样法是观察者以特定的时间段为样本,观察和记录在特定的时间样本中所发生的课堂提问行为频数的方法。比如,江苏省吴江市金家坝中心小学就曾主要运用时间取样法对本校五年级二班的一堂语文课上的提问情况进行了观察。他们事先将教师的课堂提问分为有效的、低效的和无效的三种。有效的课堂提问包括铺垫型、思考型、提醒型及其他;低效的课堂提问包括过易过难的、无意义重复的、表述含糊的;无效的课堂提问,即是没有提问必要的那些提问。同时他们把一节课40 分钟划分成8 个观察的时间段,即把5 分钟作为一个观察样本,然后以5 分钟为单位,分别记录每个5 分钟内出现有效的、低效的、无效的提问行为的次数。观察结果统计见表3。

表3 课堂提问观察统计表

|

时段 |

有效的 |

低效的 |

无效的 |

总数 |

|

1 |

4 |

0 |

0 |

4 |

|

2 |

2 |

10 |

0 |

12 |

|

3 |

3 |

1 |

3 |

7 |

|

4 |

4 |

0 |

0 |

4 |

|

5 |

7 |

2 |

0 |

9 |

|

6 |

6 |

1 |

0 |

7 |

|

7 |

7 |

3 |

0 |

10 |

|

8 |

2 |

1 |

0 |

3 |

|

总数 |

35 |

18 |

3 |

56 |

从表3 可以看出,本节课提问数量较多,在整节课40分钟内提问了56 次,也就是说平均每分钟提问1.4 次,在提问最高峰的第2 个时段内,5 分钟内提了12 个问题,平均每分钟提了2.4 个问题。而提问次数增多的原因,最主要的就是低效提问的增多,在第2 个时段中,共增加了10 个低效提问。

时间取样法与事件取样法的不同之处在于:事件取样法不受观察时段规定的限制,而时间取样法必须严格按事先规定的观察时段,在规定的时间段里进行观察记录;事件取样法侧重记录提问行为的特点和全过程,而时间取样法则注重记录在规定时段中预先设定的提问行为是否出现、出现的次数等。时间取样法的关键是预先规定所要观察的提问行为的操作性定义以及各种行为的记录代号,并精心设计好记录表格。它的优点是可观察记录提问行为的时间分布如频率等,省时、简便、客观,但与核查清单法一样,也不能反映提问行为的详细过程和背景资料。

五、实况详录法

实况详录法也称连续记录法,是指教师针对某个教学片断或时段内的提问行为做连续而详细的记录。由于实况详录法通常以文字记述为主,所以这种方法属于定性观察记录方法。如果说定量的观察记录需要对课堂提问行为进行拆解,比如说拆解为一个个时间单元或将提问行为进行分类记录,比较适合于对课堂提问的时间、次数、类型、方式等做实证研究;定性观察则必须尊重教师课堂提问的“原生态”,用纪实的态度,力求文字生动、完整地记述课堂提问的情境和过程,所收集的资料既可以做定性研究,也可以做定量分析。但由于实况详录法所收集的资料较生动、完整,更适用于对教师提问的技巧、艺术、口语习惯、提问性质及教学理念等方面做深度研究。使用实况详录法时,教师需事先根据观察目的确定好观察场景和时间,为防止纸笔记录可能遗漏信息,还可借助录音录像设备对观察现场进行摄录,可使用一些数字编码、符号或速记手法来减轻纸笔记录的文字量,提高记录效率。

【课堂提问片段记录】

上课伊始,教师做咖啡溶解于水的演示实验(将咖啡放入一杯清水,然后用筷子搅拌),教师问:“你观察到什么?”接着又不自觉地重复了一下问题:“你观察到什么?”学生答:“清水变了颜色。”教师又重复了一下学生的回答:“哦,清水变了颜色。”接着追问:“还有吗?”这时,按教师的意图是希望学生说出咖啡颗粒变得很小了,均匀地分布在水中。然而学生并没有这样回答,学生直接说出了自己的判断:“咖啡被溶解了。”教师又一次重复了一下学生的回答“咖啡被溶解了”。接着又追问:“你为什么说它被溶解了?”这时,教师仍然期望学生说出咖啡颗粒看不见了,才说它被溶解了。然而接下来的一位同学却回答道:“因为搅拌了,所以咖啡溶解了。”这时,教师显然比较失望,对于学生的回答仅仅是“嗯”了一声,不置可否。然后又请另一个学生回答,这个学生说:“咖啡和水融合在一起了。”于是教师就自己来个小结:“咖啡和水融合在一起了,也就是说看不见它们了,看不见咖啡的颗粒了,水被染成了咖啡色,所以我们说它溶解了。”

在这段师生问答记录中,观察者没有写明是哪些学生在回答问题。如果是学生个体回答问题,可注明生1、生2 或A 生、B 生等;如果是学生群体回答问题,可注明是少数、多数或集体回答等。当然,是否注明,还要根据观察目的的需

要而定。

一般来讲,课堂提问详录主要记述以下四方面的内容:内容性记录,即师生问答的具体内容;观察性记录,即对师生问答时的场景、心理环境、态度和表情等的观察描述;内省性记录,即教师观察时的个人感受或心得等;理论性记录或分析性记录,即观察者依据某种课程文化、教学理论和特定的教学需要,对被观察者的提问行为的分析和解释。后两种记录是主观的,应与前两种客观性记录有所区分。如果时间紧,应以前两种记录为主,分析性记录可放在事后做。

六、工艺学记录法

工艺学记录法是使用录音带、录像带、照片等电子形式对课堂提问行为现场做永久性记录。工艺学记录比较形象、生动、直观,可反复回放,有着与上述的纸笔记录法无可比拟的优势,但这种方法的局限性也比较明显。比如,使用录音带记录不能记录沉默中的提问活动信息和教师的非语言提问行为,事后将录音转化成文字材料(即听音分析)也比较费时费力;由于设备比较显眼,使用录像手段记录对被观察者的干扰较大。另外,由于课堂上师生问答时两者的距离、位置和问答时间的长短是随机变化的,摄像师需要频繁掉转镜头进行摄录,很难完整地记录师生问答的全部细节。因此,工艺学记录法往往只是作为纸笔记录的一个辅助手段。

一个完整的课堂提问研究过程通常包括明确观察目的、选择观察对象(教师和学生)、确定观察目标或观察点、设计观察表格和选择记录方法、现场观察记录、研究观察所得的资料、做出观察研究结论等环节。其中,设计观察表格和选择运用好观察记录方法是课堂提问观察研究的关键部分。内容完整的观察记录表格和运用适当的观察记录方法可为研究者提供准确、全面的关于课堂提问的第一手资料,从而为教师课堂提问行为的分析诊断、评价和进一步的调整或改进提供可靠的依据。因此,熟悉和掌握观察记录方法是做好课堂提问观察研究的基本功。

在现实的课堂提问观察活动中,由于观察者所面对的课程类型、学科性质、教学模式、教师教学风格、学生的差异以及具体观察的目的、侧重点等的变化,所以每次观察时所需要观察的观察点也会有所不同。教师在实际观察时,应根据具体观察任务和环境、条件,灵活选择观察目标和观察记录形式,创造性地设计观察表格。另外,教师若以自己的课堂提问行为为观察目标进行自我观察,可采取文字形式进行课后回溯式记录,但这种方法由于教师难以兼顾观察和教学任务的完成,受自身观察视角和习惯的局限,容易造成观察信息的大量遗漏,不适宜用于对课堂提问行为的全面观察。因此,通常情况下,教师课堂提问观察是采取同事间相互观察、合作研究的方式进行。

用户登录